El Ficus benjamina es una de las plantas ornamentales más populares de toda Europa y en el caso de los países del arco Mediterráneo y Portugal se puede disfrutar tanto como planta de interior como planta de exterior, sobre todo en aquellas regiones que gozan de climas más cálidos. Sus tamaños comerciales son muy diversos y pueden ir desde una pequeña planta de porte arbustivo de interior a un pequeño árbol para uso en jardinería ya sea privada o pública.

Si bien en la década de los 80 y 90 eran cultivados principalmente en Holanda, actualmente son países como España e Italia los principales productores. Destacar que es el árbol oficial de Bangkok, Tailandia. Otro aspecto curioso es la presencia de savia más o menos lechosa llamada látex.

Ficus matapalo o árbol benjamín

Su nombre científico es Ficus benjamina, pertenece a la familia Moraceae y es una higuera nativa del sur y sureste de Asia, así como también del sur y norte de Australia.

Su nombres más populares (llamado vulgarmente de igual manera) son árbol benjamín, boj o laurel de la india (en Costa Rica), ficus matapalo o caucho benjamina (en América del sur), que según fuentes consultadas su nombre al parecer hace alusión a una especie de resina obtenida de esta planta.

Es un árbol de hoja perenne que con el tiempo puede alcanzar en cultivo poco más de 12 metros. En cuanto a las raíces de los Ficus benjamina las tienen de varios tipos. Su raíz en el suelo es pivotante cuando procede de semilla y fasciculada cuando lo es por esqueje. Una mención aparte requiere sus raíces aéreas que en jardinería no tienen mayor singularidad, pero en su hábitat son denominadas raíces estranguladoras. Son las llamadas raíces adventicias y estas son emitidas desde sus ramas que cuelgan hasta llegar al suelo donde arraigan. Por el camino, se adhieren a los troncos de otras ramas y van desarrollándose alrededor del mismo, hasta crear un tronco hueco (ocupado por el tronco de la planta invadida) que con el tiempo destruirá al tronco huésped.

A la pregunta de si las raíces de los Ficus benjamina pueden dañar estructuras de edificios, piscinas, calles, etc. la respuesta es que en el caso de esta especie no es de las más agresivas dentro de los Ficus sp. Aun así, la elección de su plantación es primordial y aunque cuando se plante al exterior, el ficus es pequeño… recordemos que se trata de un árbol.

La corteza de su tronco y ramas es de color gris y textura lisa. Sus ramificaciones poseen un cierto porte colgante con tallos no demasiado robustos y ramas flexibles.

Sus hojas son pecioladas brillantes, coriáceas, ovaladas, más bien estrechas y con el ápice acuminado. Su color varía según la variedad y las hay de color verde más o menos intenso, jaspeadas con blancos y/o verdes claros, lisas u onduladas, etc.

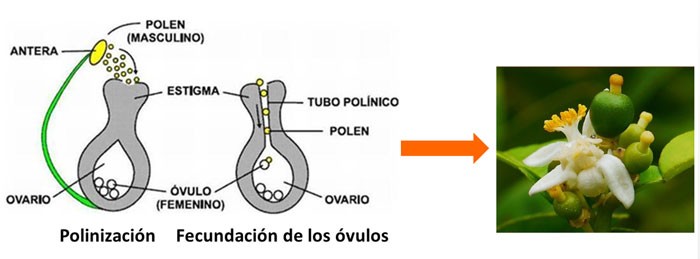

Su floración se muestra en una forma cerrada en tipo de “higo” en que se constituyen las inflorescencias. Un fruto característico también llamado sicono, que en realidad no es un sólo fruto sino una infrutescencia formada por muchos frutitos que se encuentra en un receptáculo carnoso. Estos higos son pequeños y redondos de diferentes colores según la variedad, los hay de color ocre, marrón o rojo oscuro al llegar a su madurez.

El Ficus benjamina como planta de interior

El Ficus benjamina como planta de interior tiene múltiples opciones decorativas. Los formatos más populares son:

- Ficus benjamina de porte arbustivo. Cultivado en maceta o contenedor más o menos grande, crecen varias plantas juntas ayudados en su tutorado sobre cañas de bambú. El porte puede ser vertical o abierto.

- Ficus benjamina de porte piramidal. Es una variante sobre el tipo anterior. La diferencia está en la forma de colocación de los tutores (sujetos en su parte superior en un solo punto) y como consecuencia es el aspecto que adquiere el conjunto.

- Ficus benjamina de porte trenzado. Es un modelo más elaborado en el que se plantan diferentes plantas en una misma maceta o contenedor y durante su crecimiento se van trenzando sus tallos principales. A cierta altura se deja de trenzar y mediante podas se crea una capa frondosa con porte colgante o no según se dejen crecer en longitud sus ramas.

- Ficus benjamina de porte arbolito. Similar al formato anterior con la salvedad que los troncos principales de cada planta se dejan crecer de forma paralela verticalmente. También a la altura deseada se corta su crecimiento vertical y se trabaja su porte arbóreo. Con el tiempo, estos troncos individuales pueden llegar a fusionarse entre sí hasta convertirse en un solo tronco.

La decisión de uno u otro formato, así como su tamaño irá en función de uso ornamental que se le desee dar. Por sus características, los formatos grandes son muy utilizados en interiorismo formando parte destacada en hoteles, salones de recepción, restaurantes, etc. En todos los caso su plantación en maceteros o hidrojardineras decorativas resaltan notablemente su potencial ornamental.

El cuidado del Ficus benjamina como planta de interior y el “Síndrome de la casa nueva”

El cuidado del Ficus benjamina como planta de interior tiene una curiosidad a destacar, es el llamado “Síndrome de la casa nueva”. Este consiste en una caída acentuada de sus hojas una vez es colocado en el lugar de decoración.

¿Por qué el “Síndrome de la casa nueva”? La explicación es que el Ficus benjamina tiene la capacidad y facilidad de renovar sus hojas para adaptarlas a las condiciones climáticas del momento. Para entenderlo debemos saber que el cultivo del Ficus benjamina se ha realizado bajo invernadero con una alta luminosidad y humedad ambiente elevada. En este tiempo, su denso follaje está compuesto por hojas dispuestas sobre la planta y adaptadas a captar la mayor cantidad de luz posible para cumplir con sus funciones vitales de respiración, transpiración y realización de la función clorofílica.

Una vez llega al lugar de la casa, salón o local a decorar, sus condiciones medioambientales son muy diferente y por lo tanto sus hojas no se encuentran en su mejor estado para él. Así que el Ficus benjamina opta por expulsar gran parte de su follaje como renovación del mismo, estando sus nuevas hojas adaptadas a las nuevas condiciones de luz y humedad del nuevo lugar.

Así, si tras dejar la planta en una zona de la casa, vemos que se le caen muchas hojas… no nos preocupemos, tengamos paciencia que en pocas semana volverá a estar frondosa y bella.

Al margen del “Síndrome de la casa nueva”, la ubicación del Ficus benjamina debe de ser siempre en un espacio con la mayor luminosidad posible. Una vez elegido el espacio. Debemos dejar la planta en él y darle el tiempo necesario para su adaptación. Una vez conseguido vegetará perfectamente.

Al Ficus benjamina le encantan las hidrojardineras porque les ayuda a mantener una humedad en el sustrato constante. De ser un macetero tradicional, al margen de su diseño y material en el que se ha fabricado, debe regarse periódicamente evitando tanto los encharcamientos como momentos de sequía extrema. En el primer caso se corre el riesgo de pudrición de sus raíces y en el segundo una caída de hoja severa. Por lo tanto la frecuencia de riego dependerá de las condiciones del lugar.

Para el trasplante del Ficus benjamina elegiremos un sustrato turboso. Entre los sustratos comerciales responden muy bien el sustrato universal o el sustrato especial para plantas de interior. Para el momento del trasplante elegiremos una maceta algo mayor que la de partida y la plantaremos manteniendo el mismo nivel superficial que tenía. En caso de enterrar el cepellón lo haremos no más de 3 a 5 centímetro. El momento adecuado de trasplante es de abril a septiembre.

El Ficus benjamina es una planta de crecimiento rápido, por lo que deberemos abonarla con un fertilizante especial para plantas de hoja. Este debe tener un equilibrio NPK,… por ejemplo 10-10-10 más microlelementos. La frecuencia puede ser quincenal a la dosis más bajas en verano y más altas en invierno ya que se distancian los riegos notablemente. Las dosis son las aconsejadas por el fabricante. Si el fertilizante se puede aplicar diluido en el agua de riego (fertirrigación) mucho mejor.

Como decimos, es una planta de crecimiento rápido, sobre todo durante la época más cálida del año. Precisamente por ello podemos ir dando podas periódicas en verde para mantener su crecimiento dentro de las dimensiones deseadas. Estas podas también permiten reconducir su desarrollo así como eliminar ramas o partes de estas que estén dañadas o afeadas.

En verano, si el lugar es muy seco, le viene bien pulverizar su follaje una vez al día para aumentar la humedad ambiente. También evitaremos que se encuentre en el paso de corrientes de aire ya sea entre habitaciones o procedentes del aire acondicionado para que no se produzca una caída de hojas.

En cuanto a plagas o enfermedades, el pulgón, los ácaros en el verano y las cochinillas son sus peores enemigos. Con pulverizaciones con el fitosanitario adecuado al detectar los primeros síntomas de ataque se controlan fácilmente.

El cuidado del Ficus benjamina como planta de exterior

La plantación de Ficus benjamina en el exterior sólo se debe hacer cuando las condiciones climáticas de la zona lo permiten: es una planta de clima cálido e inviernos muy suaves.

Su plantación en el jardín debe ser a pleno sol y reservando un espacio a futuro ya que pueda adquirir una altura superior a los 10 metros con su envergadura correspondiente. Lo normal en jardines es que no superen los cinco metros mediante podas. Es un árbol que participa activamente en la ‘arquitectura del jardín’.

Para su plantación en el terreno debemos preocuparnos que sea fresco, fértil, drenado y rico en materia orgánica, con una profundidad superior al medio metro. Si no es así, aportaremos materias primas como arena, turba, etc. para mejorarlo.

Las podas no tienen mucho sentido en este caso… el Ficus benjamina debe crecer a su aire. Solo recurriremos a ellas como ‘podas de formación’ para mantener el árbol dentro de las dimensiones deseadas. En cuanto a plagas, son las mismas que se pueden presentar como planta de interior.

Variedades de Ficus benjamina

El nombre de las variedades de Ficus benjamina suelen ‘escapar’ al conocimiento del consumidor. Se suelen adquirir bajo su nombre genérico y sobre todo por el matizado de sus hojas. Aun así, hubo una variedad en color de hoja verde… el Ficus benjamina “Danielle” que marcó con su salida al mercado un antes y un después ya que aportaba un color de hoja más oscuro y una capacidad de resistencia y vigor muy mejorado con respecto a otras.

En hojas matizadas el Ficus benjamina “Golden King” aporta hojas con márgenes de color blanco marfil, con manchas verdes dispersos en la base de la hoja.

Pero existen numerosas variedades, entre ellas nombramos algunas para mostrar su diversidad genética y tomar conciencia de que un Ficus benjamina no es un genérico: a las ya mencionadas Danielle y Golden King están Bundy, Citation, Crespada, Curly, Deborah, De Gantel, Esther, Esther Gold, Exótica, Exotic Monique, Fiwama, Francis, Jennifer, Lydia, Marjolein, Mandy, Marole, Mikki, Minetta, Mini Gold, Natasja, Nina, Nikita, Nightingale, Naomi Beauty, Nuda, Profit, Rianne, Reginald, Starlight, Samantha, Too Little, Vivian, etc.

El Ficus benjamina como purificador del aire

Estudios de la NASA recomienda una serie de plantas para purificar el aire de tu casa ya que no todas las plantas son eficaces en la absorción de contaminantes. A partir de aquí podemos jugar con las ‘más alegres’, vistosas y que aporten un toque ornamental al ambiente.

El informe de la NASA, para determinar cuáles son las más idóneas para cumplir con esta misión en un espacio cerrado, tomó en cuenta los diversos contaminantes presentes en el aire, las características de las plantas, y la facilidad para conseguirlas en el mercado. Entre los contaminantes más comunes a filtrar fueron el benceno, xileno, amoníaco, tricloroetileno y formaldehído.

Entre las 5 plantas que la NASA recomienda para purificar el aire de tu casa están el Epipremnum aureum, el Spathiphyllum sp., el Raphis excelsa, la Sansevieria trifasciata y el Ficus tanto Ficus robusta como el Ficus benjamina. En esta última planta destaca su rápido crecimiento y su eficacia para eliminar formaldehído del aire. A ello hay que añadir que es muy resistente a las enfermedades y que como tiene un índice elevado de transpiración ayuda a mantener la humedad en el ambiente.

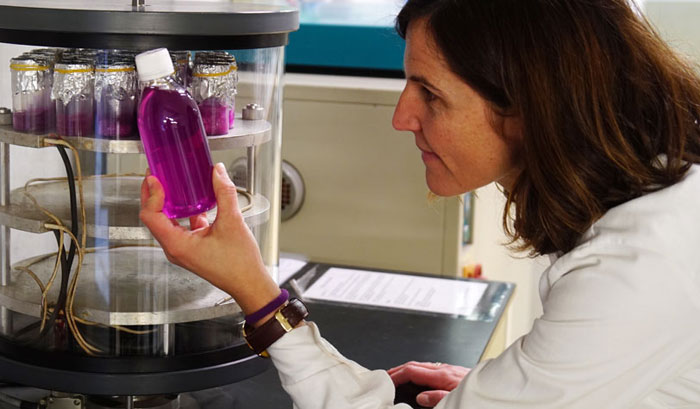

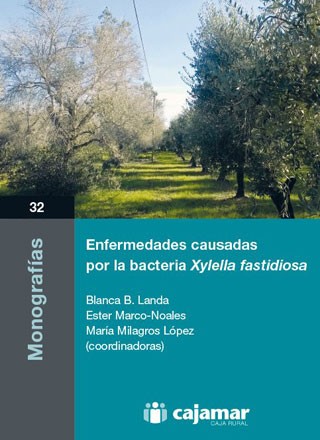

La bacteria Xylella fastidiosa coloniza dos hábitats muy distintos como son el xilema de las plantas hospedadoras y el intestino de los insectos chupadores vectores de la bacteria. Y como su nombre científico nos deja adivinar es una bacteria que se desarrolla en el xilema de las plantas hospedadoras (Xylella) y mantiene un crecimiento muy lento en los medios de cultivo microbiológicos (fastidiosa).

La bacteria Xylella fastidiosa coloniza dos hábitats muy distintos como son el xilema de las plantas hospedadoras y el intestino de los insectos chupadores vectores de la bacteria. Y como su nombre científico nos deja adivinar es una bacteria que se desarrolla en el xilema de las plantas hospedadoras (Xylella) y mantiene un crecimiento muy lento en los medios de cultivo microbiológicos (fastidiosa).